Les termes « woke » et « wokisme » ont définitivement intégré le débat politique public à l’international et font très récemment l’objet d’une forte médiatisation en France. En pleine campagne présidentielle française, l’actuel ministre de l’éducation, Michel Blanquer, a lancé un « think tank, « Le Laboratoire de la République », pour remporter « la bataille des idées » avec pour ligne de mire « le wokisme » qui « exacerberait les appartenances identitaires venues des campus américains » et pour modèle « l’humanisme et l’universalisme »1. De la même manière, Barack Obama fustige le woke en l’associant aux méthodes de la cancel culture2. Pourtant, selon un sondage récent de l’IFOP, la « pensée woke » est peu connue des français : « seuls 14% des répondants avaient déjà entendus ce terme et 6% savaient de quoi il s’agissait »3. Mouvement « militant » employant fortement les réseaux sociaux et les actions publiques spontanées, finalement, quelle définition peut-on donner à cette « woke culture » ? De quelles manières tentent-elles de décoloniser notre héritage artistique et culturel ? Et quelle en est la réception médiatique ?

La « woke culture »

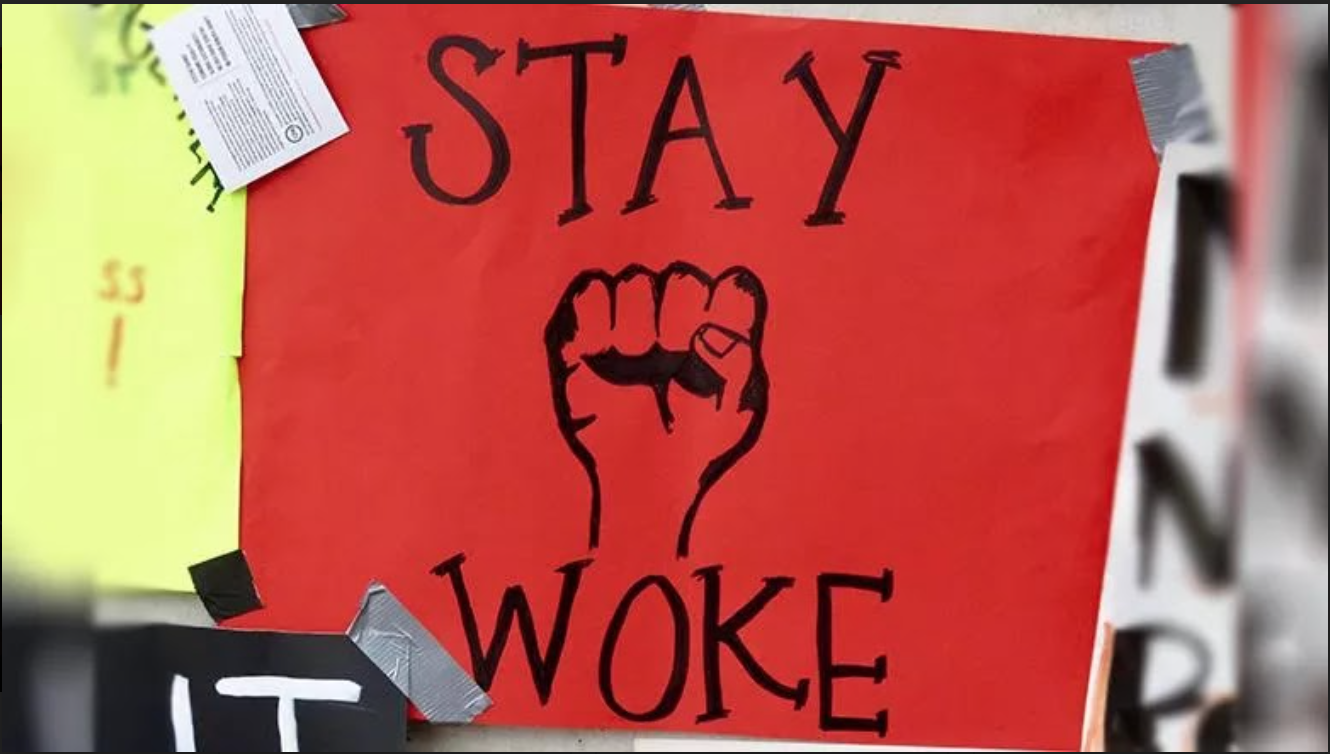

Est woke (de l’anglais « éveillé ») toute personne consciente des problèmes liés aux injustices sociales et de l’oppression qui pèse sur les minorités4. Les origines terminologiques et historiques du terme « woke » remontent à la campagne abolitionniste d’Abraham Lincoln en 1860 qui portait le slogan « Wide awake ». Il refait surface en 1963 dans les discours de Martin Lutherking sous la forme d’« Awake ». Les années 1970 sont ensuite marquées par le déploiement et l’institutionnalisation de nouvelles théories identitaires au cœur des universités étasuniennes qui gagneront ensuite l’Europe, conséquences de l’accès des femmes et des minorités raciales aux universités5. Ainsi de nouvelles disciplines académiques émergent notamment les gender studies, les post colonial studies et plus tard dans les années 1990 les LGBT+ studies. Au même moment, Kimberlé Crenshaw conceptualise la théorie de l’intersectionnalité désignant la façon dont un individu subit simultanément différentes formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Le terme apparaît sous sa forme la plus récente « Stay woke » au cours des manifestations du mouvement Black Lives Matter dénonçant le racisme systémique envers les noir.e.s et notamment « le profilage racial, la violence policière et les inégalités du système de justice criminelle aux Etats-Unis »6. Fortement présent sur les réseaux sociaux pour rassembler les militant.e.s antiracistes, il fait aujourd’hui et particulièrement en France, l’objet d’un détournement épistémologique dans les médias majoritaires. Le journaliste Clément Viktorovitch dans son article « Le ‘woksime ‘ une arme de disqualification massive »7sur Franceinfo (19/10/2021) montre comment son usage médiatique peut être assimilé à la technique rhétorique de l’épouvantail, le terme n’y étant quasiment jamais explicité ou recontextualisé et toujours employé dans le but de disqualifier le mouvement sans que l’on ne comprenne réellement ce dont il s’agit. Les termes woke ou wokisme semblent connaître un destin semblable à celui de l’ « islamogauchisme ». Celui-ci n’a dès lors pas su être défini par le CNRS ni le comité pédagogique universitaire qui en sont pourtant la cible8.

Des sujets brûlants d’actualité

Nous avons décidé de réaliser une étude comparative de deux études de cas pour interroger la notion de woke au cœur de l’actualité culturelle dans l’espace médiatique. La première relate la destruction de 4716 ouvrages (comprenant une trentaine de titres de BD, livres jeunesse, romans et encyclopédie) jugés discriminants envers les autochtones et personnes de couleur dans 30 écoles francophones du conseil scolaire Providence situées dans le Sud-Ouest de l’Ontario (Canada). Une petite partie a été brûlée dans le cadre d’une projet scolaire « Redonnons à terre mère » sous la forme d’une cérémonie de purification par la flamme. La perspective « pédagogique » de réconciliation avec les peuples autochtones est à interroger.

La seconde relate la décision de la plateforme streaming HBO de retirer de son catalogue Autant en emporte le vent, le film de 1939 longtemps considéré comme un triomphe du cinéma américain mais qui idéalise le Sud à l’époque de la guerre de Sécession tout en passant sous silence ses péchés raciaux. Cette décision se fait en réaction à la publication en ligne d’un article de John Ridley, un cinéaste américain. Le service de streaming a finalement rediffusé le film « avec une discussion sur son contexte historique » par Jacqueline Stewart en dénonçant ses « faux-pas raciaux ». Ces deux actualités culturelles ont fait l’objet d’un tollé médiatique à l’échelle internationale et furent majoritairement taxées de délires progressistes par les médias.

De la nécessité de recontextualiser

(Première étude de cas) Pour comprendre cette décision scolaire et l’utilisation du mot woke dans les médias, il est important de recontextualiser les effets du colonialisme sur les populations autochtones. Ainsi l’affaire des pensionnats autochtones entre parfaitement en corrélation avec la volonté de l’institution scolaire d’éradiquer les discriminations au cœur des écoles. En effet, de 1831 à 1996, 150 000 enfants métis, inuits et membres des Premières Nations ont été enlevés par la police dès l’âge de 3 ans pour grandir dans des internats séparés de leur famille dans le cadre d’une politique d’assimilation forcée reposant sur la scolarisation, l’évangélisation et l’assimilation aux mœurs des colons britanniques et français. Ce génocide culturel consistant à « tuer l’indien dans l’enfant » par l’apprentissage forcé de la langue, la javellisation de la peau, de multiples sévisses psychologiques, physiques et sexuelles voire des infanticides estimés à 4000 enfants, a finalement fait l’objet d’une enquête de 8 années et de recueil de 7000 témoignages de survivant.e.s. En 2015, le gouvernement réalise enfin des excuses publiques, publie le rapport de la Commission de vérité et réconciliation et octroie une place spécifique à la question de la réconciliation avec les peuples autochtones et au développement de ceux-ci dans sa politique. Enfin, l’année 2021 est marquée par la découverte de tombes anonymes sur les territoires des anciens pensionnats autochtones dans quatre lieux de l’Ontario. Suite à cela, de nombreuses églises ont été brûlées. Ce sujet d’actualité culturelle fait ainsi l’objet de grandes polémiques.

(Deuxième étude de cas) Le racisme à l’encontre des Afro-Américains aux États-Unis a commencé lorsque les premiers Noirs ont été vendus comme marchandises. Cette domination historique des Noirs en tant que marchandises consommables continue d’intensifier leur assujettissement dans la société. Son asservissement moderne se manifeste par des conditions de vie variées, notamment la violence policière, de multiples facteurs de risque de maladie, et l’inégalité et l’iniquité dans les systèmes d’éducation et l’inégalité des sexes… (Burden-Stelley, 2020 ; Go, 2020 ; Issar, 2020 ; Pirtle, 2020 ; Robinson, 1983). De ce fait, le mouvement Black Lives Matter fonde son analyse structurelle de l’oppression des Noirs sur le concept de capitalisme racial qui suggère que l’exploitation des minorités racialisées est nécessaire pour maintenir les structures capitalistes. La brève mise au placard du film est un signe de la puissance du mouvement d’une part, et de la volonté d’un acteur culturel dominant de créer un environnement culturel post-colonial d’autre part. Donc, c’est une preuve de l’urgence de lutter contre les éléments racistes profondément enracinés dans notre héritage culturel.

Cancel culture ou pédagogie ?

Ainsi, au vu de ces recontextualisations, nous pouvons observer que ces deux actualités culturelles s’imprègnent d’un histoire coloniale et invitent à remettre en question la diffusion et l’accès de certaines œuvres au public. Elles semblent opérer différemment. La première a choisi de canceller les ouvrages sans même contacter les personnes concernées (auteur.trice.s illustrateur.trice.s) dans une perspective qu’elle estime être « pédagogique » quand l’autre a choisi de recontextualiser l’œuvre à partir d’une vidéo introductive à l’attention des téléspéctateur.trice.s pour recontextualiser l’œuvre et rappelant le caractère raciste du film. La plateforme semble avoir choisi une personne hautement qualifiée pour traiter ce sujet délicat, Jaqueline Najuma Stewart. Professeure d’études cinématographique à l’université de Chicago et directrice de l’organisation artistique à but non lucratif Black Cinema House, elle a publié des ouvrages sur l’histoire des Afro-Américains dans la production de films, notamment Migrating to the Movies : Cinema and Black Urban Modernity (2005), et a coécrit L.A. Rebellion : Creating a New Black Cinema (2015). Elle a également siégé au National Film Preservation Board (NFPB) de la Library of Congress et a présidé le groupe de travail sur la diversité du NFPB (cf. Wikipédia).

Des intérêts cachés ?

La destruction de ces ouvrages dans les bibliothèques scolaires date de 2019. Il semble étrange que cette affaire n’émerge seulement qu’en septembre 2021. Nous pouvons faire l’hypothèse d’une stratégie politique pour faire de l’ombre à la candidature de Justin Trudeau. En effet, Suzy Kies qui depuis 2016 occupait le poste de coprésidente de la Commission des peuples autochtones du Parti libéral, comptait parmi les intervenants qui ont suggéré au Conseil scolaire catholique francophone Providence, en Ontario, de détruire les livres. Radio-Canada a révélé que Mme Kies ne possédait pas le statut d’Indien en vertu de la loi, qu’elle ne figurait pas dans les registres des conseils de bande abénakis et que sa seule ascendance autochtone trouvée datait du XVIIe siècle. Elle démissionne de la Commission en disant refuser qu’on « se serve de [son] histoire pour nuire à Justin Trudeau et à [son] parti » qui a fait de la réconciliation avec les Premières Nations sa priorité de mandat. Cette usurpation identitaire ou appropriation culturelle de la part de Suzy Kies, étant donné sa position de pouvoir politique, est vivement contestée par les représentants de divers groupes autochtones. De la même manière, nous pouvons considérer les enjeux économiques de la plateforme HBO. Il semble préférable pour celle-ci d’éviter de froisser ses abonnés pour mieux continuer de les fidéliser.

Yichen Guo et Marie Muscat

Bibliographie

ALBERS Gretchen, « Revendications territoriales des Autochtones au Canada », L’encyclopédie canadienne. 9 Oct. 2020, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/land-claims

ALFRED Mary V., « Race and the politics of exclusion: The socio-historical contexts of Black brutality and the emergence of the Black Lives Matter movement », Negotiation Journal. Summer 2021, Vol. 37 Issue 3, p301-323. 23p, 2021, https://onlinelibrary-wiley-com.bibelec.univ-lyon2.fr/doi/epdf/10.1002/ace.20421

ALMEIDA Antonio José, « SCHULTE-TENCKHOFF Isabelle, La question des peuples autochtones, 1997 », Revue québécoise de droit international, N°10, pp.226-230, 1997. https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_1997_num_10_1_1805

ANG Ien, ALBERT Nicole G., « Dépasser l’unité dans la diversité : pour des identités cosmopolites », Diogène, vol. 237, no. 1, pp. 12-27, 2012, https://www.cairn.info/revue-diogene-2012-1-page-12.htm

Breitbart, “Book burning: Woke Candian Schools Destroy Nearly 5.000 books deemed ‘offensive’ to indigenous peoples”, Your News, 13 Sept. 2021, https://yournews.com/2021/09/13/2219082/book-burning-woke-canadian-schools destroy-nearly-5000-books-deemed/

CAPITAINE Brieg, HELLY Denise (2020), « L’exil intérieur des peuples autochtones du Canada », Après-demain, 2020/4- 2021/1 ( N°56-57, NF), pp. 31-33, 2020, https://www-cairn-info.bibelec.univ-lyon2.fr/revue-apres-demain-2020-4- page-31.htm

CAHEN Michel, « À propos d’un débat contemporain : du postcolonial et du post-colonial », Revue historique 2011/4 (n° 660), pp. 899 – 913, 2011, https://www.cairn.info/revue-historique-2011-4-page-899.htm

CASTRONOVO Russ, « Fathering the Nation – American Genealogies of Slavery and Freedom», Berkeley (CA): University of California Press. [200?], cop. 1995, https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft0p3003fm;brand=ucpress

CHICOT Pierre-Yves, « L’autochtonie sur les territoires du Canada et de la France : analyse juridique comparée du droit des minorités culturelles », Revue internationale de droit comparé, pp.109-128, 2011.

CORNET Anne, « La série Africa Dreams, une autre manière de faire l’histoire du Congo ? », Outre-Mers, 2016/2 (N°392- 393), pp. 113-141. https://www-cairn-info.bibelec.univ-lyon2.fr/revue-outre-mers-2016-2-page-113.htm

DESLAURIERS Mélanie, DURAND Claire et DUHAIME Gérard, « Que se cache-t-il derrière les portraits statistiques nationaux ? Le cas des Amérindiens au Québec ? », Sociologie et société, La statistique en action, Volume 43, numéro 2, 2011, https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2011-v43-n2-socsoc032/1008242ar.pd

DORLIN Elsa (dir.), Black feminism: Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, L’Harmattan, 2008.

DYCK Noel, Tonio Sadik, ALBERS Gretchen, « Organisation politique des Autochtones et activisme au Canada, L’encyclopédie canadienne, 4 Déc. 2020, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/organisations-et-activisme-politiques des-autochtones

FRASER Crysal Gail (29/04/2020), BAKER Allison, YARHI Eli (28/04/2020), « Les expériences des Inuits dans les pensionnats indiens », L’encyclopédie canadienne, 28 Avr. 2020, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/commission de-verite-et-reconciliation-du-canada

GADACZ René R., PARROTT Zach, David Gallant, « Les premières nations », L’encyclopédie canadienne, 7 Fév. 2006. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/premieres-nations

GROAT Cody, « Six nations de la rivière Grand », L’encyclopédie canadienne, 18 Fév. 2020,

https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/six-nations-of-the-grand-rive

HAMILTON Gary G., Queen Latifah: Let ‘Gone with the Wind’ be gone forever , APnews, 16 Juin. 2020, https://apnews.com/article/academy-awards-music-us-news-hip-hop-and-rap-hattie-mcdaniel 1dd5150f4926135a7c12316a4f64440e

HARVARD Gilles, « Les Indiens et l’histoire coloniale nord-américaine : les défis de l’ethnohistoire » in Cécile Vidal et François Josep Ruggiu (dir.), Sociétés, colonisations et esclavages dans le monde atlantique. Une historiographie des sociétés américaines des XVIe-XIXe siècles, Bécherel, Les Perséides, pp.95-142, 2009,

http://cena.ehess.fr/index.php?343

HELE, Karl S., « Réserves en Ontario », L’encyclopédie Canadienne, 14 Juin. 2019,

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/reserves-en-ontario

HENDERSON William B., BELL Catherine (07/02/2006), ALBERS Gretchen (11/12/2019), “Droits des Autochthones au Canada”, L’encyclopédie canadienne, 11 Déc. 2019, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/aboriginal rights

HIRT Irène, DESBIENS Caroline, « L’aménagement du territoire et la question de la différence culturelle au Canada. De l’invisibilité à la visibilisation des peuples autochtones ». Annales de géographie, 2017/6 (N°718), pp.704-727, 2017, https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2017-6-page-704.htm

Historica Canada, « Pensionnats indiens au Canada », podcast YouTube. 5 Mars. 2020,

https://www.youtube.com/watch?v=WaD5iIvOCtY&t=0s&ab_channel=HistoricaCanada

ILCHI Omeed S., FRANK James, « Supporting the Message, Not the Messenger: The Correlates of Attitudes towards Black Lives Matter. », American Journal of Criminal Justice. Apr 2021, Vol. 46 Issue 2, p377-398. 22p. 6 Charts, 12 Août. 2020, https://eds.p.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=05e052e5-e9ce-4623-970a 5b3df1da88e2%40redis

JACCOUD Mylène, « Peuples autochtones et pratiques d’accommodements en matière de justice pénale au Canada et au Québec », Archives de politique criminelle, 2014.1(n°36), pp.227-239, 2014 https://www.cairn.info/revue-archives-de politique-criminelle-2014-1-page-227.htm

JANKEN Kenneth R. «The Civil Rights Movement: 1919-1960s. »Freedom’s Story, TeacherServe©. National Humanities Center, 2000,

http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/freedom/1917beyond/essays/crm.htm

JOURDAN Hélène, « Au canada un autodafé d’albums de Tintin ou d’Astérix jugés « négatifs » envers les autochtones », Le Monde, 9 Sept. 2021,

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/09/au-canada-des-livres-brules-au-nom-de-l-image-negative vehiculee-sur-les-autochtones_6093983_3210.html

KNIBBS Kate, Gone With the Wind’s Removal From HBO Max Isn’t Censorship, WIRED, 6 Nov. 2020, https://www.wired.com/story/gone-with-the-wind-hbo-max/

KRISTOL William, «Liberal mais pas woke», Commentaire 2021/2 (Numéro 174), pp. 422, 2021, https://www.cairn.info/revue-commentaire-2021-2-page-422.htm

La BD francophone et le tournant postcolonial, Outre-Mers, 2016/2 (N°392-393), Société Française des Outre-Mers (S.F.H.O.M), 2016,

https://www-cairn-info.bibelec.univ-lyon2.fr/revue-outre-mers-2016-2-page-15.htm

LAGACE Naithan, SINCLAIR Niigaanwewidam James, « Le livre blanc de 1969 », L’encyclopédie canadienne, 10 Juin. 2020, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/livre-blanc-de-1969

LEFF Leonard J. ‘Gone With the Wind’ and Hollywood’s Racial Politics, The Atlantic, Déc. 1999, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/12/gone-with-the-wind-and-hollywoods-racial politics/377919/

LEYDET Dominique, « Autochtones et non-autochtones dans la négociation de nouveaux traités : enjeux et problèmes d’une politique de la reconnaissance », Négociations, 2007/2 (n°8), pp.55-71, 2007,

https://www.cairn.info/revue-negociations-2007-2-page-55.htm

MARSHALL Tabitha, « Idle No More », L’encyclopédie canadienne, 4 Fév. 2019,

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/idle-no-more

MARSHALL Tabitha, GALLANT David (10/10/2012, mise à jour le 01/06/2021), « Pensionnats indiens au Canada », L’encyclopédie canadienne. 1 Juin. 2021,

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/pensionnats

McCUE Harvey A., CARLEY Georgia, « Indien », L’encyclopédie canadienne, 15 Oct. 2018,

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indien

MINDE Henry (ed.), Indigenous Peoples: Self-determination, Knowledge, and Indigeneity, 2008, https://www.ontario.ca/fr/document/dans-un-esprit-de-reconciliation-les-10-premieres-annees-du-ministere-des relations-avec-les/les-peuples-autochtones-de

lontario#:~:text=L’Ontario%20est%20la%20province,Canada%20(374%20395)*.&text=Les%20Autochtones%20repr%C 3%A9sent

MORAN, « Commission de vérité et réconciliation du Canada », L’encyclopédie canadienne, 5 Oct. 2020, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/commission-de-verite-et-reconciliation-du-canada

O’NEILL Brendan, “« Woke book burning »: A Canadian school board burned 30 ‘problematic’ books. Are you scared yet?”, Spiked, 9 Sept. 2021, https://www.spiked-online.com/2021/09/09/woke-book-burning/

OZTURK Timour, « Le rejet de « l’idéologie woke » au cœur du lancement du think tank de Jean-Michel Blanquer », Franceinter, 14 Oct. 2021, https://www.franceinter.fr/politique/le-rejet-de-l-ideologie-woke-au-coeur-du-lancement du-think-tank-de-jean-michel-blanquer

PARROTT Zach, « Loi sur les indiens », L’encyclopédie canadienne, 16 Déc. 2020,

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indian-act

PIROTTE Jean, PIRROTTE Arnaud, « Le monde en cases. Les continents lointains dans la BD wallonne de la « grande époque » (1930-1970), Outre-Mers, 2016/2 (N°392-393), pp. 15-38, 2016, https://www-cairn-info.bibelec.univ-lyon2.fr/revue outre-mers-2016-2-page-15.htm

PLENEL Edwy, «La question coloniale, une question française, Revue du Crieur » 2021/2 (N° 19), pp.30 – 41, 2021, https://www.cairn.info/revue-du-crieur-2021-2-page-30.htm

PRICE John A., GADACZ René R., FILICE Michelle, « Bande (peuples autochtones au Canada) », L’encyclopédie canadienne, 11 Avr. 2020, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/band

Rapport d’étape annuel 2021 : Plan stratégique de l’Ontario contre le racisme. Découvrez les progrès réalisés dans l’exécution du Plan stratégique contre le racisme. Site officiel du Gouvernement de l’Ontario,15 Sept. 2021, https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-detape-annuel-2021-plan-strategique-de-lontario-contre-le-racisme

RIDLY John, Op-Ed: Hey, HBO, ‘Gone With the Wind’ romanticizes the horrors of slavery. Take it off your platform for now, Los Angeles Times, 9 Juin. 2020, https://www.latimes.com/opinion/story/2020-06-08/hbo-max-racism-gone-with-the wind-movie

ROBERTSON Becky, Here’s what you need to know about the book burning in Ontario, Blogto, Sept. 2021, https://www.blogto.com/city/2021/09/what-need-know-book-burning-ontario/

STEWART Jacqueline, Why we can’t turn away from ‘Gone with the Wind’, CNN, 25 Juin. 2020, https://edition.cnn.com/2020/06/12/opinions/gone-with-the-wind-illuminates-white-supremacy-stewart/index.html

VALENTIN Pierre , « Le mouvement « woke » pratique l’autodafé au nom de l’inclusivité », Le Figaro, 10 Sept. 2021, https://www.lefigaro.fr/vox/societe/le-mouvement-woke-pratique-l-autodafe-au-nom-de-l-inclusivite-20210910

VERGES Françoise, « Un féminisme décolonial », Hors Collection, La Fabrique Editions, 2019.

VICTOR Daniel, HBO Max Pulls ‘Gone With the Wind,’ Citing Racist Depictions, The New York Times, 29 Mai. 2021, https://www-nytimes-com.bibelec.univ-lyon2.fr/2020/06/10/business/media/gone-with-the-wind-hbo max.html?searchResultPosition=7